就農研修支援

経営開始資金

農業次世代人材投資資金の交付要件 経営開始型(独立・自営就農直後)

経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援

新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額給付します。

令和4年度から「農業次世代人材投資資金(開始型)」は「経営開始資金」に名称が変更されました。以降は、農林水産省のHPを基に概要を記載しています。(詳しくは「新規就農者育成総合対策実施要綱」等をご覧ください)

交付者の主な要件(すべて満たす必要があります)

- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること

- 独立・自営就農であること

自ら作成した青年等就農計画に則して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする- ①農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。

- ②主要な機械、施設を交付対象者が所有又は借りている。

- ③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。

- ④交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作物の導入や経営の多角化等)を負い、経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること)

- 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること

独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係わる農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。 - 人・農地プランの位置づけ等

市町村が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。

または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 - 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また、雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

交付対象の特例

- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は1.5人分を交付する。

- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。

交付停止

- 原則として前年の所得が600万円(本事業資金を含む)を超えた場合

- 青年等就農計画などを実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

返還

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。

書類の申請や具体的な問い合わせは、経営開始予定の市町村にお願いいたします。

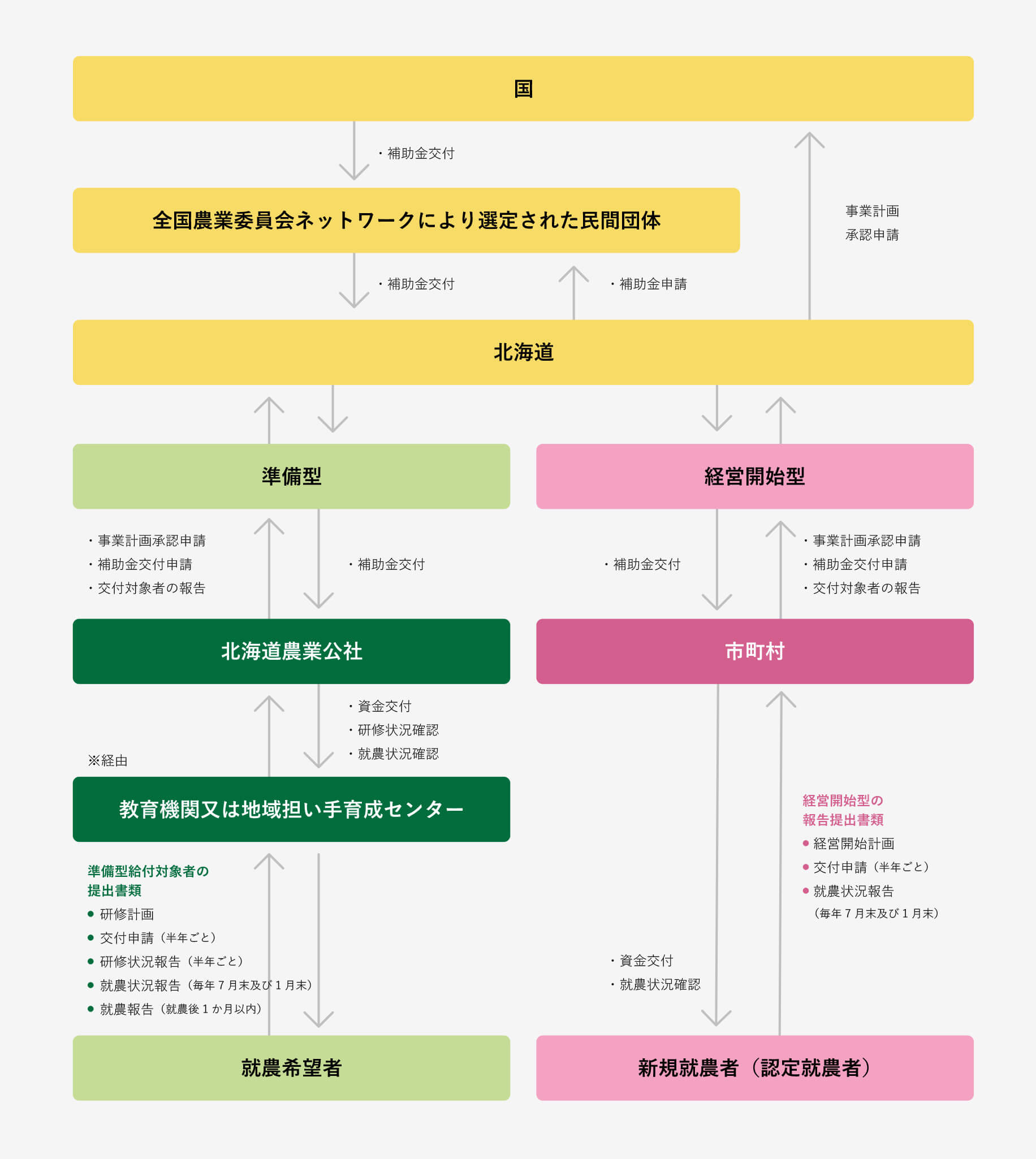

農業次世代人材投資資金の実施体制・手続きの流れ

事業実施主体~準備型:(公財)北海道農業公社、経営開始型:市町村