農業を始める

農地の確保と技術の習得

農業を始めるには農地と技術が必要です

農地の確保

農地を取得するには

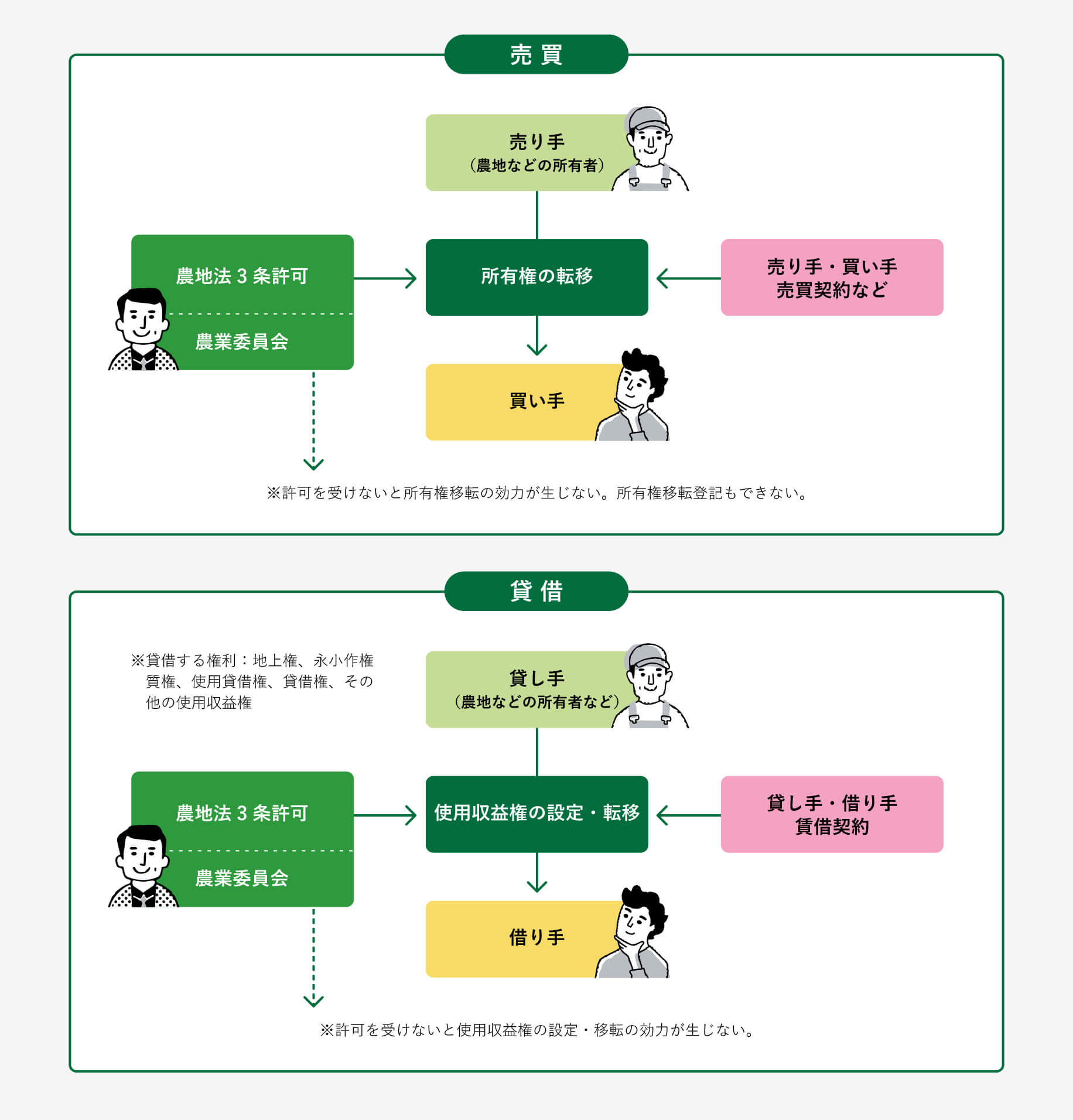

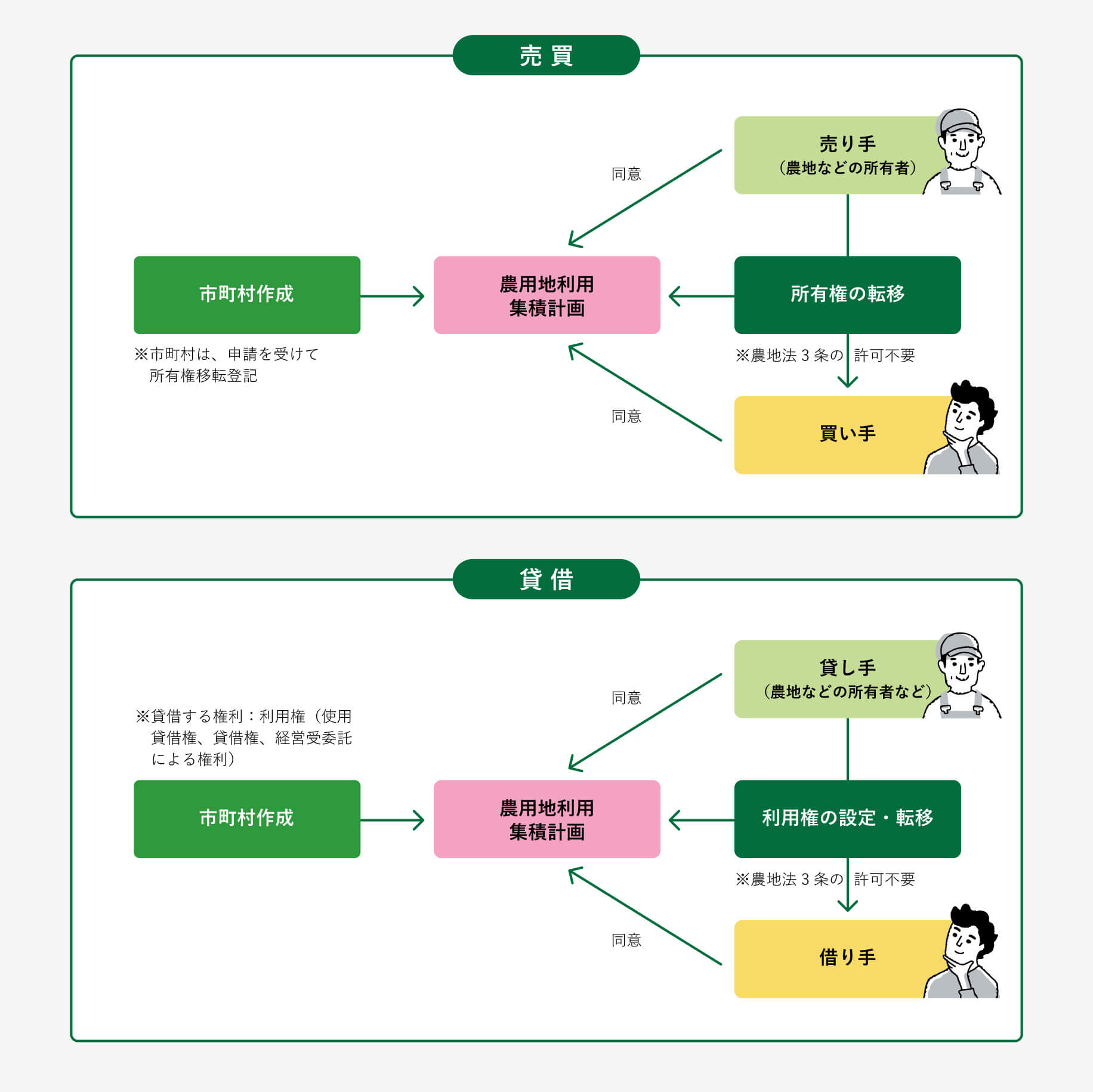

- 農業を始めるには、まずは「農地」が必要です。農地を買ったり借りたりするには、農地法第3条による市町村農業委員会会長の許可を受けるか、又は農業経営基盤強化促進法に基いて市町村が行う「農用地利用集積計画」の公告のいずれかが必要です。

- 売買・賃借のいずれも、市町村農業委員会の許可などが必要ですので、まずは農業委員会の事務局で相談してください。

農地取得の要件(農地法第3条2項)

農地法第3条の許可を受けて、農地を取得する場合の主な要件は次の通りです。

- 【全部効率利用要件】取得する農地のすべてを効率的に利用して農地経営を行うこと(機械、労働力、技術の保有状況で判断されます。)

- 【農作業常時従事要件】個人の場合は農作業に常時従事すること(年間150日以上)。

- 【農業生産法人要件】法人の場合は農業生産法人であること。

- 【地域調和要件】周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

※農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による売買・賃借の場合は、上記(エ)の要件は除かれます。

農地等を耕作するために売買・貸借(1)

◎農地法3条許可を受ける場合

対象:農地等(農地、採草放牧地)

農地等を耕作するために売買・貸借(2)

◎農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による場合

対象:農用地(農地、採草放牧地他)

出典:農地制度実務研究会編『(改訂)よくわかる農地の法律手続き』全国農業会議所、2005年10月

北海道内の農地(田・畑)価格(単位:千円/10a)

| 総合振興局 および 振興局名 |

中田価格 |

中畑価格 | ||

|---|---|---|---|---|

| R3 | R2 | R3 | R2 | |

| 全道 | 243 | 248 | 118 |

116 |

| 空知 | 307 |

309 |

122 | 123 |

| 石狩 | 428 | 428 | 180 | 180 |

| 後志 | 185 | 208 | 136 | 149 |

| 胆振 | 330 | 330 | 191 | 191 |

| 日高 | 287 | 287 | 212 | 222 |

| 渡島 | 208 | 209 | 117 | 117 |

| 檜山 | 179 | 179 | 72 | 72 |

| 上川 | 220 | 217 | 70 | 70 |

| 留萌 | 151 | 154 | 50 | 48 |

| 宗谷 | – | – | 30 | 30 |

| オホーツク | 303 | 303 | 164 | 149 |

| 十勝 | 380 | 380 | 155 | 155 |

| 釧路 | – | – | 44 | 46 |

| 根室 | – | – | 50 | 50 |

出展:北海道農業会議「令和3年田畑売買価格に関する調査結果」

注1:中田(ちゅうでん)・中畑(ちゅうばた)とは、田や畑の中程度を意味します。

技術の習得(農業研修)

先進的な農家や法人での実践を通じて、技術や経営のノウハウを学ぶために研修を受けます。

この期間を通じ地域の人々となじみができ、信頼関係を得るためにも大切な時期です。これらは円満な就農に向けた助走期間にもなりますので、就農を希望する地域で研修を受けることが望ましいでしょう。

また、傷害保険などの加入についても相談しましょう。

- 研修生受入農家は指導農業士、もしくは、それに準ずる先進農家です。研修期間は少なくとも2年以上の実践研修が必要です。

- 研修中から日常的に農業改良普及センター、市町村の農業担当課、農業委員会、農業協同組合に課題を持ち掛け、サポートを受けるようにしましょう。

- (指導農業士とは、地域の農業の担い手を育成する指導的な役割を果たす農業者で、道知事により認定を受けた農業者のことを言います)

就農地の決定

- 農業研修に入る時点で就農する市町村を決めていることが一般的です。

- 就農地の市町村などに問い合わせて支援状況を調べておくと良いでしょう。

- 就農場所(物件)は自分勝手に探さず、市町村や農業委員会、農協に相談して紹介されたものを自分の目で確かめて決めるようにしましょう。

- 農村で暮らすことは、つまり農村社会の一員になることです。農村社会での生活の仕方に慣れることも大事なことです。

就農地への定住

- 住宅の確保

農業を始めようとする場合、農地の確保とともに住む所が必要になります。

農業は自然条件に左右されますし、家畜の世話やハウスの管理など、農地の近くに住宅があることが望ましいでしょう。 - 農村社会への参加

農村社会の実情を理解しておくことが大切です。

農村は、地域の人々同士の付き合いが都市に比べて濃密ですので、積極的に溶け込んでいくことが必要になります。

なんでも相談できる人をつくっておくことも大切ですし、行事などにも参加し、住民とふれあう努力が必要です。