NZに到着後、最初に配属された農家は南島にある有機農家(滞在期間:2005年12月12日~27日)で、農場主と奥さんの2名で経営している小規模の農家でした。私達が滞在中には地元の女性が働いていました。

| 1) |

経営規模: 約4ヘクタール(そのうち30%程が休閑緑肥) |

| |

|

| 2) |

作付品目

| 露地野菜: |

馬鈴薯、人参、カボチャ、スイートコーン、ニンニク、サニーレタス、イチゴ、ハーブ数種類 |

| ハウス野菜: |

キュウリ、いんげん豆、ラディッシュ、ピーマン、スイカ、バジル、カルダモン等 |

| 果 樹: |

サクランボ、リンゴ、ラズベリー |

| 養 鶏: |

4羽(オス1羽、メス3羽) |

| 養 蜂: |

蜂箱20個程度を管理(研修期間当時) |

|

| 3) |

農場の様子、経営での取り組み

農場主であるディビスの農業に対する考え方は、徹底した有機栽培にこだわることのようです。作付けの際には自家堆肥を使い、追肥ではおそらく海藻が主成分と思われる液肥を使っていました。しかしながら露地畑にしても、ビニールハウスにしても土の透・排水性はあまりよい状態とは言えず、根腐れ病やそうか病などが見受けられました。これからの土壌改良が肝になると思われます。経営における取り組みとしては、将来的に観光農園として経営していく方針のようです。今は観光農園の形を作ることが主な仕事で、収穫物はイチゴ、ラズベリー、キュウリといったくらいで収量もわずかでした。

|

| 4) |

研修の具体的内容

【一日の流れ】

| 7:30 |

起床、朝食(自炊) |

| 8:30 |

午前の作業開始(休憩は作業の状況と時間をみて、各自でとる) |

| 12:00 |

昼食(自炊)、昼寝 |

| 14:00 |

午後の作業開始 |

| 17:00 |

終了 |

※ 作業内容によって若干の違いはあるが、概ねこのスケジュールである。

【作業内容】

蜂箱の組み立てと塗装

ラズベリー畑の支柱抜き

果樹の下草刈り

ハウス、露地畑の除草作業

イチゴのランナー切り

キュウリのつる上げ

ハウス、露地畑の灌水

ラズベリーへの液肥散布

ハーブ各種の播種

収穫(イチゴ、ラズベリー、馬鈴薯、いんげん、キュウリ) |

| 5) |

南島での研修を終えて

最初の農家での研修を終えて感じたことは、「もう少し滞在したかった」ということです。ここでの研修期間は2週間と短く、ディビスの考えやオーガニックの技術など聞けないままになってしまったことが多々ありました。そこには、当然言葉の壁というものもあり、これが4週間以上の滞在だったならもう少し仲良くなれただろうし、多くを語れたのではないかと思いました。

作業については発展途上の農場ということで、収穫がほとんどなく管理作業を主としていたので気負うことなく取り組めました。

また、NZのライフスタイルを体験することで衣・食・住等の文化をより理解できましたし、日本に帰ってからの自分の生活をより豊かにするヒントを得ることができました。 |

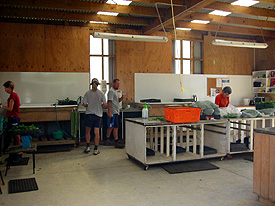

2番目に配属された農家は、オークランド近郊にある有機農家でした。(滞在期間:2006年1月7日~2月18日)ここも夫婦2人で経営している小規模農家です。

| |

|

| 1) |

経営規模:約35ヘクタール(そのうち1ha程が露地野菜、あとは肉牛のパドック) |

| 2) |

作付品目

| 露地野菜: |

馬鈴薯、人参、カボチャ、ホウレンソウ、ニンニク、レタス、いんげん、さやえんどう、ケール、シルバービート、ビートルート、セリ、長ネギ、かぶ、ラディッシュ、白菜、カリフラワー、ブロッコリー、キュウリ、ディル、フェンネル、アンジェリカ、ミント、オレガノ、パセリー、タイム、ローズマリー、セージ |

| 肉 牛: |

12頭 |

|

| 3) |

| 雇 用: |

常時3人程度のワーカーを雇い入れている。その他に、私たちのような日本人研修生を1~2人受け入れている |

|

| 4) |

農場の様子、経営での取り組み

農場は起伏に富んだ丘陵地帯にあるため、平らな圃場は少ない。また、乾燥している土地柄なので、土の保水力は低く灌水は欠かせない。20年に一度の割合で集中豪雨に遭うらしく、そのときは畑に大きな川ができるほど土がえぐられるということだ。丘陵地帯であることと、周りが放牧地という条件なので被害が大きくなるものと推測される。

この農場も徹底した有機野菜をしていて、その秘密兵器として堆肥や魚粕などを醸造した「コンポスティ」という液肥と天然由来の成分だけで作られた肥料を使用していた。

しかしながら除草作業に関しては、農薬を使用できないので手作業で行うしかなくNZにも優秀な除草機械はないらしい。そこが日常の作業における大きな課題のひとつであることから、農場主であるジェイソンは日本製の除草機械にとても興味を持っていて、よく日本での除草作業について聞かれた。

この農場では、主にカフェやレストランといった取引先をいくつか持っているようだが、最近オークランドのスカイタワーレストランとの契約を取り付けたらしく、作業中にジェイソンが「とてもワクワクしている」と話してくれたことがあった。

|

| 5) |

研修の具体的内容

【一日の流れ】

| 7:00 |

起床、朝食(自炊) |

| 8:00 |

午前の作業開始(休憩は概ね10:00頃に15分間) |

| 12:00 |

昼食(自炊) |

| 12:40 |

午後の作業開始 |

| 16:30 |

終了 |

※ 作業内容によって若干の違いはあるが、概ねこのスケジュールである。

【作業内容】

| 収穫: |

さやえんどう、いんげん、シルバービート、ビートルート、馬鈴薯、サラダミックス、レタスミックス、長ネギ、キュウリ他 |

| 撰果: |

キュウリ、ビートルート、長ネギ、いんげん、せり |

| 播種: |

シルバービート、白菜、ラディチオ、エンディブ |

| 定植: |

レタス、ケール、トマト、カボチャ、さやえんどう |

露地畑の除草作業、庭の手入れ、自宅のペンキ塗り、出荷、他

|

| 6) |

北島での研修を終えて

この農場では、6週間ステイして研修を受けました。そのなかで自分にとって良い経験になったことというのはたくさんありますが、その中から二つ上げたいと思います。

一つ目は、オーガニックの土壌改良技術と施肥技術を学べたことです。これは、私が今現在自らの圃場で土壌改良に着手していることとリンクしているので非常に参考になりました。有機栽培に取り組む考えはいまのところありませんが、減農薬・減化学肥料栽培には取り組むつもりでいますので、ここで学んだことを大いに今後の作物生産に活かしていきたいと考えています。

二つ目は、日常生活におけるゆとりの大切さです。農業にかかわらず自営業というのは、どうしても労働時間が長かったり不定休になりがちです。しかしここでは経済的なゆとりよりも精神的なゆとりを求め、実践しているように思います。そのことにより家族の絆が深まり、また、自分の趣味を謳歌できることで仕事への意欲が高まるのではないかと感じました。今回の研修で見て体験した全てのことが自らの農業経営に結びつくわけではありませんが、この経験はこれから私が求める理想の経営、理想の生活の一助になるものと確信しています。 |

今後、研修を希望されNZに旅立つ方へ

私の短い研修の中でアドバイスをすると、まず英語はできる限り勉強していったほうがいいと思います。特に研修期間が短い方は必須です。私は、少し勉強しましたがほとんどわからないまま行きました。その結果、観光や日常生活で不便は感じましたが、なんとかなりました。しかし、研修先で経営者の農業への情熱や経営方針、作物生産技術などの専門的な話をするときに、相手の話が理解できない、自分の考えをうまく伝えられないなど歯がゆい思いをたくさんしました。これは正直もったいないことをしたと、後悔しました。ですから、ぜひ英語は勉強していってください。

次に冬季農閑期を利用して研修を受ける方は、夏のNZを訪れることになります。そこで、虫さされの薬は必ずもっていった方が良いでしょう。私は、薬がなくてひどい目に遭いました。日焼けしやすい人は日焼け止めと帽子とサングラス、いざというときの電子辞書、それから家族や我が家の圃場の写真、北海道地図もあると会話がはずむのでいいと思います。

私は、この研修でより大きな視野で社会を見ることができるようになったと思います。また、人と積極的にコミュニケーションすることの重要性を理解できました。そのおかげで、自分の考えをしっかりと人に伝えることもできるようになったと思います。

しかし残念なことがひとつありました。それは、もっと若いときにこの研修に参加しておけばよかったということです。私は就農8年目に突入し、我が家の経営にも深く関わるようになって仕事に責任を負うようになりました。そのことで、今回二ヵ月半という短期研修になったわけです。これがもっと若いうちなら三ヶ月以上滞在できたのではないかと思います。過去に海外研修に参加してみないかという誘いをうけたことがあるのですが、そのときは「海外なんて行く必要ない」と断りました。それが今「もっと早く参加していれば…」という後悔になりました。

ですから、今後海外研修に参加する農業青年にはより若いうちに行ってもらいたいと強く願っています。 |